日本九州大學開發(fā)新型抗癌細胞藥物-MacTrigger

今年4月,日本九州大學通過動物實驗,成功開發(fā)出世界上第一個用癌癥引發(fā)炎癥的細胞藥物 “MacTrigger”,并提出了一種新的癌癥治療方法,讓人體自行治療癌癥。這項研究由日本九州大學工學研究小組進行,研究結(jié)果發(fā)表在 《Journal of Controlled Release》上。

研發(fā)背景:同時解決抗癌藥物治療和免疫治療的難題

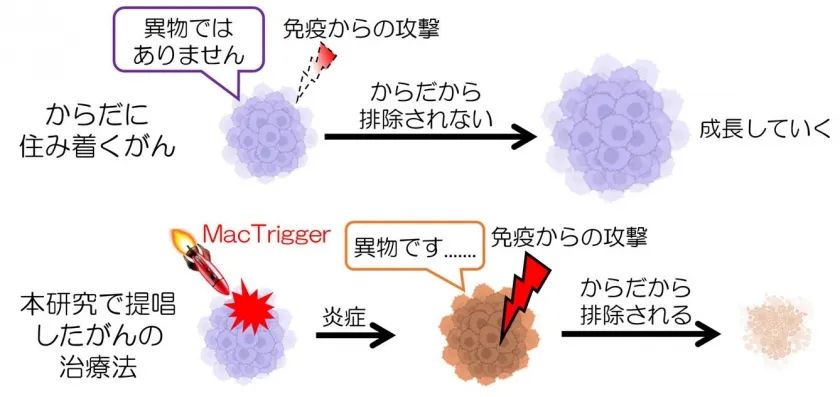

抗癌藥物是抗癌治療中最常用的手段之一。當進入到人體內(nèi)的抗癌藥物的一部分到達癌組織時,它就會發(fā)揮作用。由于一部分藥物會在人體內(nèi)代謝和消除,所以效果不會持續(xù)很長時間。因此,需要多次給予抗癌藥物。雖然多劑量肯定會提高抗癌藥物的有效性,但它們也會增加發(fā)生副作用的風險。在這樣的背景下,不依賴抗癌藥物,而最大限度地發(fā)揮機體潛力的免疫療法近年來備受矚目。但是由于癌細胞非常狡猾,會通過釋放多種物質(zhì)來逃避人體免疫細胞的攻擊,因此目前存在免疫治療效果不充分的情況。

因此,研究小組旨在建立一種能夠同時解決抗癌藥物治療和免疫治療難題的新型癌癥治療方法。

研究藥物:M2型巨噬細胞“MacTrigger”

該研究小組專注的是免疫細胞之一的巨噬細胞。

巨噬細胞,名字源自強大的吞噬能力,意思就是很能吃。巨噬細胞不僅能夠吞噬和殺滅細胞內(nèi)的寄生蟲、外來的細菌、變異而來腫瘤細胞、以及自身衰老和異常的細胞,在機體的免疫防御、免疫自穩(wěn)和免疫監(jiān)視中也發(fā)揮非常重要的作用。

已知巨噬細胞會在癌組織中積聚。這些巨噬細胞會從正常型(M0型)分化為抗炎型(M2型)。利用巨噬細胞的這一特性,研究小組開發(fā)出一種名為“MacTrigger”的轉(zhuǎn)基因巨噬細胞,通過將其分化為M2型使其一次性釋放炎癥物質(zhì)。

研究結(jié)果

首次給藥即產(chǎn)生強大抗癌作用

MacTrigger被編程為在到達癌組織后大約四天內(nèi)消失。將MacTrigger注射到大腸癌小鼠體內(nèi)8天后確認了抗癌效果。具體效果為,腫瘤內(nèi)NK細胞(自然殺傷細胞)的比例從約1%增加至約5%,殺傷性T細胞從約6%增加至約15%。在給藥第16天的階段,與未治療組相比,給藥組的腫瘤體積縮小到了3分之1左右,存活率也上升到100%(未治療組約為20%)。

換句話說,癌組織中的各種炎癥物質(zhì)增加了。免疫細胞中最密切參與清除體內(nèi)的異物的自然殺傷(NK)細胞和殺傷性T細胞侵入了癌組織。這說明身體正試圖消除由MacTrigger引起的炎癥。

健康器官不會引起炎癥

MacTrigger是一種能夠強烈引起炎癥的“觸發(fā)器”,但如果它作用于全身,就會出現(xiàn)問題。換句話說,當它們到達癌組織以外的正常器官時必須要控制它們,以免它們在那里引起炎癥。試驗中將MacTrigger注射到荷瘤小鼠體內(nèi)時,健康器官中會積累一定量的MacTrigger,但并未觀察到器官炎癥等副作用。當把聚集在器官中的MacTrigger取出來仔細檢查時,發(fā)現(xiàn)它沒有被分化為M2型,而是以M0型繼續(xù)存在。也就是說,MacTrigger具備“鎖定功能”,只要它不會分化成M2類型,就不會引起炎癥,可以放心給藥。

研究目標:臨床應(yīng)用,確保安全性,實現(xiàn)療效最大化

未來,研究組計劃將MacTrigger發(fā)展成為臨床應(yīng)用的最佳細胞藥物,最使其大限度地發(fā)揮作用并進一步提高臨床應(yīng)用的安全性。另外,還在研究今后能否用血液單核細胞制作MacTrigger。將來的目標是實現(xiàn)利用采血制作MacTrigger,并用于癌癥治療。”